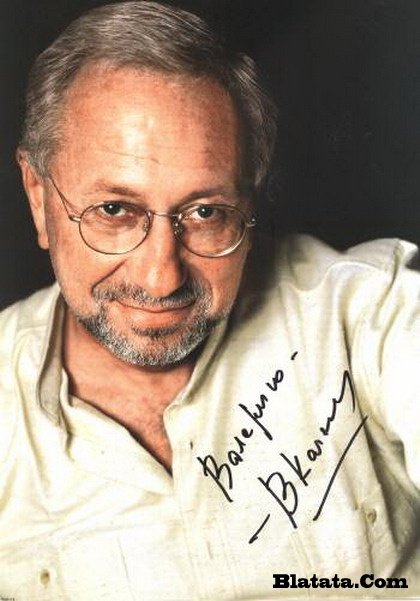

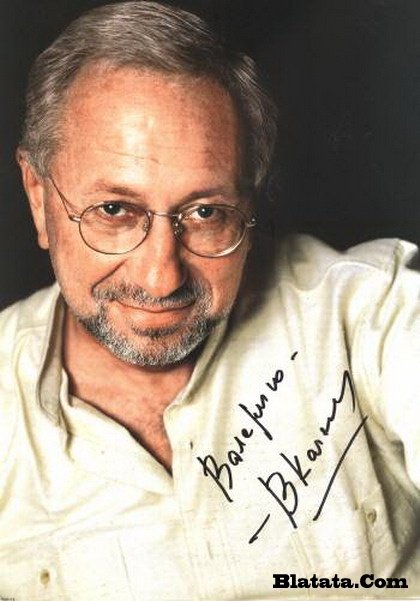

Владимир Качан: «А первая песня была, конечно, о любви…»

— Владимир Андреевич, у меня традиционный вопрос, потому что для каждого слушателя актер, артист, певец, он начинается исключительно с роли, с песни, а что было до этого? Немного о себе, где родились? Все знают последние 20-30 лет Вашего творческого пути, а что было до него?

— Все эти скучные сведения находятся в Интернете, в разных СМИ, поэтому говорить об этом будет неинтересно, и навряд ли эта часть беседы будет для кого-то любопытной. Ну да, родился в Уссурийске, отец военный, его быстро перевели в Ригу, и я из Уссурийска не могу вспомнить ничего. Впрочем, могу, конечно, вспомнить одну занятную историю.

Сам я в Уссурийске никогда не был, но у нас была большая концертная программа: Борис Хмельницкий, Саша Панкратов Черный, Максим Дунаевский – была огромная программа. Называлась «Товарищ кино» — довольно пафосная и помпезная, мы поехали с ней. Мы поехали, и Уссурийск не входил в нашу географию движения. Суть истории в том, что в Уссурийске, как и я, родился Борис Хмельницкий, но он, в отличие от меня, прожил там довольно долгое время. Мы ехали из Биробиджана в Хабаровск, и, поскольку нас постоянно сопровождали банкеты и какие-то встречи, мы с Борей в довольно тяжелом состоянии погрузились в вагон, взяли с собой много минеральной воды. И стали пытаться спать. Мы поспали, как могли, но в часа три меня что-то подняло с койки. Я выпил воды, свесил ноги, посмотрел за окно: темно, ничего не видно. Я старался не шуметь, но в это же время заворочался Хмельницкий, он тоже свесил ноги, выпил воды. Поезд стал останавливаться, Хмельницкий говорит мне: «Ну, что же станция – выйдем покурим». И вот, около четырех утра, такое предрассветное небо, когда едва светлеет. Темно. Темный серый перрон. Ни одной живой души. Нам зябко. Мы стоим, курим и я спрашиваю: «А что это за станция?». И вижу: где-то вдалеке мерцает «Уссурийск». Чем объяснить этот мистический случай я не знаю. И Хмельницкий не знает. Потому что неизвестно, что нас одновременно подняло в городе, где мы родились.

Но других воспоминаний об Уссурийске у меня нет. Отца перевели в Ригу – и уже там я закончил школу, нашел друзей. Об этом много говорилось: там я подружился с Мишей Задорновым, эту дружбу мы сохранили по сей день. Потом я поступил в Латвийский Государственный Университет на филологический факультет, но через три месяца поступил на дополнительный набор в Щукинское театральное училище. А Задорнов, учась в Рижском политехническом, перевелся в Московский авиационный. И, таким образом, всеми лучшими фрагментами нашей учебы мы делились с Мишей, и таким образом он имел возможностью учиться актерскому мастерству, что мы можем наблюдать сейчас на экранах телевизора. А меня поселили в одну комнату с Леонидом Филатовым. Я поступил на дополнительный набор, то есть я приехал в ноябре, а Филатов там уже жил. И это был элемент мистики, какая-то судьба. Через полгода появилась наша с ним первая песня.

— Какая?

— Ну, про любовь естественно. Про какую-то неразделенную любовь у Филатова, называлась «Ночи зимние». Но песня имела ошеломляющий успех в общежитии, где мы жили, и у наших однокурсников. Не потому, полагаю, что она была гениально написана, а потому, что в то время у всех были те или иные проблемы с их 18-19-летними романами. Я имею в виду не протяженность, возраст человека, который попал в роман. Все приходили нас слушать, и мы были так вдохновлены этим успехом, что через пару месяцев родилась наша самая популярная песенка, которая жива по сей день, которую знают и поют. Я говорю про «Оранжевый кот, или цветная Москва».

Когда нас в театре, в моем театре школы современной пьесы празднуют 9 мая традиционный день Булата Окуджавы, празднуют день рождение Булата Шалвовича, то с балкона приходящие люди, кто только там не приходил: и Шевчук там был, и Макаревич там был, и Градский – вся толпа собравшая поет. Все знаю, что будет происходить 9 мая в пять часов вечера, и поэтому собираются на Трубной площади перед балконом. И поют. И я начинаю петь «Оранжевого кота», я замечаю, что половина собравшихся мне подпевает.

— Владимир, готовясь к встрече, я многое почитал и был приятно удивлен, как Вы четко и корректно описали свою позицию по отношению к Леониду Филатову. Буду говорить прямым текстом: многие делают деньги на мертвых. Бревно с Лениным носили 140 человек, с Высоцким за одним столом пили тысячи… Я понимаю, что у вас была большая дружба, но программа «Чтобы помнили» выходить не будет. Но у Вас же были какие-то идеи, чтобы сохранить, чтобы как-то продолжить.

— Меня не трогают люди, которые пиарят себя на своих умерших друзьях. Меня возмущает гнилой стиль этой мемуаристики, когда они все начинают писать под грифом «Теперь об этом можно рассказать». Да какая разница, сколько пил Высоцкий, был ли он наркоманом? Главное – это качество и количество песен, которые он оставил после себя. А тут люди перемывают, кто с кем жил и кто с кем спал.

Я понимаю: рынок, желтая пресса – но тут же нужно понимать: порочный спрос рождает порочное предложение. И это образует порочный замкнутый круг. Если ты не будешь скармливать этот грязный поп-корн читающей, слушающей публике, то она и не будет так к этому тянуться, к этому белью, не всегда чистому. Какой смысл рассуждать о том, пускай это и привлекательно для рынка, был ли Чайковский гомосексуалистом? Важно заострить внимание на том, что он оставил после себя гениальные произведения. А когда, не будем называть фамилий, начинают писать про Высоцкого, или когда некто начинает перечислять тех женщин, тех кинозвезд, с которыми он побывал в интимной связи – я не испытываю ничего, кроме чувства брезгливости.

Что касаемо Лени: и до его ухода, и после – в моих высказываниях о нем ничего абсолютно не изменилось. Вы будете удивлены, но я до сих пор считаю его живым. Мне так легче самому, мне так лучше. Я с ним советуюсь: я так хорошо его знаю, и он так много мне помог и подвиг меня на многое. Именно из-за него я начал писать – если бы не он, я бы никогда не написал свою первую книжку «Роковая Маруся». «Ты должен, ты умеешь, ты обязан написать большую вещь», — говорил он. Поэтому когда я что-то делаю, я внутренне спрашиваю себя: «Правильно это, Леня, или неправильно?» Отдает это рыночной пошлостью или не отдает? Я слышу определенный ответ, знаете ли. Потому что у этого человека был хороший литературный вкус. А то, какой он был в жизни…

Я вспоминаю, как Леня Ермольник и я приехали в Кремлевскую больницу вроде как прощаться. Но я вспоминаю, что я стоял рядом, а он уже был весь в трубках, но говорят, что они в таком состоянии продолжают слышать. И я просил его вернуться. Леня, кажется, стоял за углом и плакал, и не хотел при этом присутствовать, хотя он достаточно жесткий и циничный субъект федерации. И я говорил, что он должен вернуться, должен написать что-то – в общем, лепетал какую-то глупость и видел при этом цвет его лица, и все прочее. И это было ужасно и трагично. Но потом я возвращаюсь домой, на меня обрушиваются средства массовой информации – всем интересно, что я скажу по этому поводу, что я скажу насчет Лени, а я устал говорить клишировано, одно и то же, я ненавидел себя за это.

Как вдруг наша знакомая поэтесса… Не буду называть фамилию – не хочу сводить счеты, которая была вхожа в Филатовский дом, которую Леня держал за человека своего караса, как говорил Воннегут, человека своей группы крови, потому что она – Поэт, пишет хорошие стихи. Но одновременно она корреспондент «Комсомолки». И мы дружили с ней: она делала со мной интервью передачи – мы считали людьми одно, условно, поэтического круга. И вот она звонит мне, а я пять минут из больницы, и спрашивает, как там. И я рассказываю ей о своих ужасных впечатлениях, делюсь, как с близким человеком, с другом, и говорю: «Это не нужно нигде печатать, это я говорю лично Вам». Каково же было мое возмущение, когда на завтра это уже появилось в «Комсомольской правде». С тех пор я с ней просто не разговариваю, хотя она звонит мне.

— Следующий вопрос, возвращаясь к теме романа «Роковая Маруся», к веселому роману. Говорят, когда он вышел в 2000 году, им зачитывались, его передавали, и все спрашивали про имя героини, но имя же неважно.

— Да, все спрашивали, кто прообраз, кто стоит за героем, но я просто не могу ответить. Героиня списана с минимум четырех женщин, каждая из которых серьезно полагает, что это она.

— Я даже не буду спрашивать, потому что любой роман, даже документальный, подразумевает игру автора со своим воображением. Я к другому: ни у кого не возникло желания, с учетом афористичности романа, например, последняя сцена, где просят на бис слезу, снять это дело? Литературно – это очень хорошо выполнено.

— Вот слово «литературно» и смущает режиссеров. Потому что сюжет можно пересказать в четырех предложениях, а для кино нужно действие. Построить кино элегическим образом, с теми же авторскими отступлениями, технически невозможно. Хотя ко мне обращались минимум трижды с этим предложением, но я расскажу только об одном, которое ничем не кончилось. Молодая группа, работавшая на студии Горького, пришла ко мне в театр, мы стали с ними все это обсуждать… В книге есть вторая героиня, которую центральный персонаж романа использовал в качестве мести своей возлюбленной Марусе. А потом она поняла, что ее использовали, но, тем не менее, «всем сестрам по серьгам»: она стала много сниматься, стала очень популярной, стала Народной Артисткой, начала хорошую жизнь, несмотря на травму, которую нанес мне герой. И какой-то момент потенциальный продюсер картины сказал мне: «Слушайте, Володя, а что если она покончит с собой? Что если она выброситься из окна? Это как-то оживит картину, наверное! Это придаст ей экшена». Ну так наш разговор и прервался. Был и еще один человек, о котором меня предупреждали, что он надует меня с деньгами, а он все просил меня приступать к сценарию. Были предложения, но серьезных из них по воплощению «Роковой Маруси» в экранную жизнь не было.

— Продолжая тему кино, Вы снимались в «Бедной Насте». Я понимаю, что это 178 вопрос о 174 серии…

— Дело в том, что когда я покупал билета в Калининград – сначала я планировал лететь авиа, но потом услышал об урагане и пересел на поезд – так вот, в турфирме, девушка, которая оформляла мои документы и билет, очень долго и внимательно на меня смотрела, но никак себя не выдавала. И только когда я стал уходить, у самых дверей, ее прорвало и она спросила: «А почему не снимали продолжение «Бедной Насти»?»

— Вот так Вы стали героем домохозяек.

— Да, смешно это. Хотя были и другие работы в кино. Сейчас, например, предстоит работа в трех картинах, могу рассказать об одной, очень серьезной. Михаил Казаков снимает историю о Цветаевой и Эфроне, про вербовку Эфроне комитетом госбезопасности, про опасность этого. Называется «Очарование зла», когда все друг друга предают и боятся. Там мне поручена одна роль, и, знаете, какая-то линия Бенкендорфа продолжается каким-то таинственный образом – опять вернемся к мистике. Мне была предложена роль резидента русской разведки в Париже, таким образом, теперь я говорю: «Мы, работники силовых структур» — с довольно трагической судьбой. Он становится невозвращенцем, потому что понимает, что его вызывают в Россию для того, чтобы убить или надолго посадить, и сбегает от КГБ, тогда ОГПУ. Но потом его бывший товарищ его находит и убивает в Швейцарии. Швейцария, Париж – все, как ни трудно догадаться, будет сниматься в Праге. Еще об одной картине я не могу ничего сказать, потому что я там еще не утвержден, хотя не далее, как вчера, режиссер высказывал очень твердое намерение меня взять.

— Вернемся к песенному творчеству. Я очень часто, не только в Вашем исполнении слышал песню «Клавочка». Вам за нее досталось? За ее героев? В шансоне эту «Клавочку» не спел только ленивый.

— Ко мне подходили только один раз, и этот человек спрашивал разрешение издать эту песню на своем диске. Забыл, как его зовут – довольно часто звучит на радио «Шансон» —

такой пожилой джентльмен, вроде бы как сидел, а это контингент понятный и любимый радио «Шансон».

Меня умиляют люди, которые опираются исключительно на свое уголовное прошлое, и только благодаря ему получают аудиторию и возможность выступать. Поет он хреново, иногда фальшив, но из-за того, что он обращается к уголовной тематике и к уголовному контингенту, это дает ему пропуск к аудитории. Хотя мой приятель Трофим – Сережа Трофимов – очень талантливый человек с моей точки зрения, он же умеет и романсы 19 века сочинять, и кантри, и рок-н-ролл, и эстраду, что угодно. И его стилизации под блатные вещи, они очаровательны и блестящи. И Сережа не идет ни в какое сравнение с этими людьми. А тут да, он один раз пел «Клавочку» — я слышал, как он пел, это было плохо.

А что касаемо персонажей – они же все вымышлены, Лёня Филатов их придумал. Я вообще долгое время не хотел петь эту песню, но аудитория попросила. Когда я выпускал диск, «Оранжевый кот» на стихи Лени, были две песни, которые меня практически заставили туда включить: это «Дневник прапорщика Смирнова» и «Клавочка». Я их не пел много-много лет, но потом я увидел, что в этом есть не низкопробно любимая «Бедная Настя», а что-то, что близко, что трогает. Сколько я ни говорю о «Дневнике», я всегда говорю, что эта драма чуть ли не со вскрытыми венами, там и Таня, и мадьярка, и переживания – и без иронии я это петь не могу. Спел раз в «Гнезде глухаря», спел два – и вижу, что людей это пробирает, их это трогает. Ну что же делать, это стилизация, мы с Леней всегда подавали это как стилизацию, что «Клавочку», что «Дневник», так что, в нашей с ним творческой биографии явных пошлых проколов никогда не было.

— Возвращаясь к «Дневнику прапорщика Смирнова», я скажу Вам, что отыскал ее в антологии «Белой эмигрантской песни» и «Бытовой песни». Она там не записана за авторством Вас и Филатова, но очень серьезно рассматривается как пример эмигрантской песни, написанной в современный этап, наравне с «Поручиком Голициным» и «Маруся отравилась».

— Я до сих пор рад, что начинающему Звездинскому, который пришел ко мне – мы были тогда в каком-то провинциальном городе с программой «Товарищ кино» — просить слова и ноты, я не смог их дать. Я эту песню перестал петь, я не знал ни слов, ни нот, — Звездинский эту историю, может, и не помнит, потому что он так поднялся в плане своей биографии, после того, как бывший мэр подарил ему «Дом Москвы», а я помню. Так вот, я рад, что этого не произошло, потому что тогда бы сейчас это все шло под фамилией Звездинский – мы ведь знаем, откуда он берет свой материал, ну неважно… Я перестал эту песню петь, потому что стеснялся ее надрывного мелодраматизма. И Леня стеснялся и перестал петь. Песне было на мое отношение к ней глубоко наплевать, потому что она начала жить своей автономной жизнью, она, что называется, ушла в народ.

Могу рассказать один эпизод: один приятель мне рассказал. Он и поет, и сочиняет песни, он был в компании с артистом и режиссером и двумя девушками, на которых воздействуют песни и гитара – это оружие массового поражения – которые при дельном использовании дают свои результаты. Так вот, этот артист и режиссер были представителями известной династии, и он спел песню «Дневник прапорщика Смирнова» — и девушки, которые были готовы на все, стали готовы на все немедленно. Но возникла такая тяжелая пауза, темная минута, когда нужно было пережить все услышанное, посострадать. И мой приятель Гена говорит: «Да, молодцы, Филатов и Качан. Сочинили такую песню – и забыли про нее». И тот представитель династии вдруг, побелев, говорит: «А причем тут Филатов и Качан? Моему деду это спел несчастный белый офицер, дед передал это моему отцу, а отец мне». Насколько бы была скучной история этой песни, если бы все узнали, что ее написал не белый офицер, а два молодых парня, которые сделали такую вот актерскую стилизацию.

— Вы сделали потрясающую стилизацию. Когда была написана «Клавочка»?

— Были студентами, значит, где-то 1967-1968. 40 лет песне.

— Сколько на сегодняшний день выпущено дисков? Потому что я посмотрел: официально – два. Их больше? По другой версии, восемь.

— Больше, гораздо, раза в три. Восемь – это сольных дисков. Девятый – он особенный, там моя только музыка. Это тоже «проект двух друзей»: теперь известного московского диетолога доктора Волкова и моего друга Миши Задорнова, которые начали давать деньги на запись. Она немало стоит, и, как артист, я не могу себе этого позволит. Они сказали, что нужно моей музыке позвучать без слов. Получились оркестровки, часть – это минусовые фонограммы, из которых был вынут голос и вставлены то фортепиано, то скрипка, то флейта, а часть под ключ и сделана по-другому. В студии Тимура Ведерникова, лидера группы «Гроссмейстер», с которым я очень дружу, и он сделал очень элегантные аранжировки этих песен, включая «Оранжевого кота». Я спорил: «Ну куда же мы эту примитивную мелодию тащим, я же горжусь другими мелодиями», а он говорил, что хочет сыграть, и сыграл это с клавишником так, что я порадовался. Это последний диск.

Из этих девяти дисков есть два совместных: один с Задорновым. Так как мы вместе росли, он написал ряд историй, которые читает перед каждой песней, и получилось что-то вроде концерта. Диск называется «Задорнизмы и Каченушки». Был совместный диск с Лешей Кортневым, «Муму и Адвокат». Мы посмотрели, что у нас есть блок песен на общую тематику: каждый из нас по-своему подошел к надрывной теме разбитого сердца и несчастной любви. У меня к этому времени была «Гибель стриптизерки», «Адвокат», «Милицейский романс», а у него – свои. Мы совместно на два голоса исполнили «За что Гермасим утопил свою Му-Му», а потом по шесть или семь песен выпустили на совместный диск. Остальные диски, «Оранжевый кот», «Прогулка с другом», «Кавалергарды», «По качану» — они сольные. И последний диск, «Из открытого окна», музыкальный. Это был небольшой тираж, этот диск в ходу только в Москве, но Задорнов придумал ему другое оформление и захотел переиздать. Он очень трогательно работал над этим диском: переставлял песни, давал слушать другим людям – и в мае показал мне новое издание.

— Переходя к литературе, после «Роковой Маруси» была «Улыбнитесь, сейчас вылетит птичка». Они диаметрально противоположны: после легкого театрального любовного романа Вы переключились на «мемуары»?

— Ну, там много фантазии. Там есть факты о Филатове и Задорнове, насчет учебы и Риге, насчет наших одноклассников, о Кайдановском, Русланове – но там много фантазии, о чем сказано в предисловии. Не могу сказать, почему я решил написать подобную вещь: это не были воспоминания, потому что Леня тогда был жив и я читал ему все главы… Не скажу, что он диаметрально противоположен «Роковой Марусе», потому что ироничный стиль автора все равно сохранен, но он другой, совсем другой.

А третья книга, которую я заканчиваю, она будет совсем другой. Это авантюрный роман, и если «Марусю» можно пересказать за три предложения, эту книгу не перескажешь кратко и на трех страницах, потому что там огромный роман с названием, которое мне подарил Леня – «Юность бабы Яги». Девушка из определенного колдовского клана, генетическая колдунья, красавица, умница, хочет вырваться из этого клана, и она с ее подругой сбегают. Вообще роман начинается очень рыночно: «Виолетту изнасиловал отчим, и нельзя сказать, что ей это не понравилось», — а потом выясняется, что я немного поглумился над читательским интересом. Специально ничего не делал, но меня несло: так как девушка должна пройти весь путь Бабы Яги, то есть от жизни и мужчин только брать, на ее пути возникает множество любопытных препятствий. И в итоге она оказывается в Избушке на курьих ножках. Ее путь Бабы Яги – это и шоу-бизнес, и криминал, и магия (там есть даже один жрец Вуду и колдуны). И долгое время, свободный от театра и концертной деятельности, я писал, писал и писал. И сейчас это все подходит к концу – сейчас я правлю, вношу редакторские правки. Получилось 800 с лишним страниц.

— В большой степени, музыка, литература, театр и кино?

— Исключая кино, все очень органично совмещается. Когда я читаю Булгакова или Толстого, я понимаю, что это пишут артисты, которые не мимикой, не тембром голоса, не интонацией, а словами преображаются в некоторые образы: когда Булгаков пишет от женского лица – разве это не актерство? Писатель – это артисты, артисты в прозе. А что касается песни…. Я считаю, что в прозе должен быть ритм, должна быть мелодия, фраза не должна быть диссонансной. А насчет того, что мне дороже, — я не могу сказать. Иногда я получаю интересную работу в театре, я отодвигаю все остальное и стараюсь сконцентрироваться на этом. Когда я работаю над диском – отодвигается все другое. Это как гонки за лидером – они меняются на треке. Завершая пассаж про три вида творческой деятельности, скажу, что они дружно живут во мне.

— Но в принципе, люди ведь ленивы: обыватели ложатся перед телевизором, и на этом для них жизнь кончается. А есть другие, кто поет днем, пишет ночью за счет своего сна и жизни.

— Вы знаете, я живу так, как будто у меня еще 50 лет впереди. Я никуда не спешу. Если обстоятельства вынуждаются меня с утра сняться в кино, а вечером играть спектакль, — тут уж ничего не сделаешь, но я себя никогда не заставляю садиться за прозу глубокой ночью. Все идет по порядку. Например, сейчас я внесу последние правки в книгу «Юность Бабы Яги» и очень хочу заняться сохранением памяти Лени Филатова. Я хочу найти спонсора, чтобы издать диск, — меня интересуют гуманитарные памятники в его честь. Я хочу, чтобы вышел еще один оркестрованный, элегантно сделанный диск на наши с ним неизданные песни.

— На самом деле, какой у вас с ним объем творчества? Это ведь не два и даже не три диска.

— На самом деле, мы все сделали в студенческие и около студенческиегоды. Там не так много песен, может, их 50. Из них в репертуаре штук 40. Какие-то из этих песен я нахожу в черновиках, о каких-то мне говорят на концертах, и я с досадой думаю о том, что забыл их, а потом думаю о том, что эту песню можно реанимировать. А потом у него началась бурная кинокарьера и там уже было не до песен. Он написал только несколько пародий и

«Федота-стрельца». Он очень редко писал какие-то стихи. Если хватит сил и найдутся деньги – я сделаю такой диск.

— Такой вопрос: Ваша внешняя и внутренняя востребованность. Актеры часто жалуются, что их не приглашают, ролей не дают. Я посмотрел список Ваших концертов по миру: Вы часто гастролируете.

— Не так часто. Случалась Америка, был один раз Израиль, но там много проживает русскоговорящего населения. У таких бардов – не люблю это слово – как Вадик Егоров, Олег Митяев – у них гораздо шире эта база, гораздо шире. Они часто ездят в страны западной Европы и выступают на получастных концертах, иногда на квартирах. Я знаю, что Вадик Егоров даже несколько раз летал в Австралию выступать. Я – нет, мои концерты больше плановые. Я стараюсь наметить какое-то число в «Гнезде глухаря» или Политехническом, и придерживаться этих намеченных сольных концертов, и не более того. И получается что-то около концерта в месяц, куда приходит моя аудитория.

Моя аудитория… Люди, которые слышали давно и им понравилось, они что-то запомнили, слушают давно, они это ищут. Диски ищут, несмотря на их небольшие тиражи. А есть и другие люди: приносят диск домой, а там их дети забирают эти диски и сами слушают. И меня это радует: нужна же какая-то альтернатива «Джаге-джаге». И если разделить песни на бессмысленные и осмысленные, когда 18,17,15-летние начинают слушать осмысленное пение – и это не обязательно я – я только рад. Вот такая это разношерстная аудитория, которая по-разному до меня доходит. Есть люди, которые интересуются не только тусней и группой «Мумий-Тролль», — и это хорошо. Благо существует разнообразие форм существования: кто-то играет в «Что, где, когда», а кто-то играет в футбол. Одни фанатеют от «Спартака», а другие играют в «Умники и умницы» — одного и того же возраста люди. Одна аудитория приходит на концерт Анатолия Полотно, а другая – на гитарный концерт Андрея Макаревича. Но я уверен, что то, чем занимаюсь я, и этот выбор сделан осознанно и мужественно, пользуется меньшим интересом, чем выше названные эстрадные произведения. Масскультура всегда остается масскультурой.

— Ездили ли Вы в места не столь отдаленные?

— Нет, никогда не звали. Наверное, я бы поехал, потому что это было бы благородной и правильной затеей. По возможности, если есть время, нужно делать хорошие дела. И не потому, что где-то зачтется, а потому, что это естественный порыв человека. Можно счесть меня идеалистом, но я так думаю.

— Но я знаю большую категорию людей и исполнителей, которые прошли через это и отказываются приезжать, и выясняется, что вся эта блатная романтика – это очень наносное. А есть люди, которые говорят: «А почему мы должны?»

— Ну, это вопрос, на который мы долго можем дискутировать. Почему, как человек искусства может пренебрегать блатной лирикой, блатной песней, как можно пренебрегать этим в сильно криминализированной стране? Как можно это игнорировать это в стране, о которой еще Чадаев сказал: «Россия – это темная степь, а в ней – лихой человек».

Как можно пренебрегать этим пластом культуры, если мы знаем, что множество одиозных персон в музыке и поэзии возникло на базе блатной культуры? Это и Вертинский, и полупьяный Есенин, и Высоцкий, и вспомним, с чего начинался Розенбаум. Его «Сэмэна», хотя он всячески открещивался и говорил, что это одесский спектакль по Бабелю, стилизация. Настоящая популярность Окуджавы началась после из «Окон корочкой несет поджаристой». Это еще никто не исследовал: откуда тяга к подобной лирике? Когда в этом существует перебор – это другое дело. Я слышал песню на радио «Шансон», о карлике Мише, который отдавал последние крошки со стола голубям, и так сильно их любил, что, когда голубятня начала гореть, он побежал спасать голубей и сгорел вместе с ними. Какая драма, какой накал! Эта песня не выдавливает слезы – она выбивает ее шершавой доской с гвоздем посередине, но припев «Когда птицы в небо поднимались // И, кружа, парили над землей // То глаза слезами наполнялись // И счастливый карлик был такой» меня смешит.

— Я вам скажу, что автор этой песни тот же, кто пишет песни Кате Огонек.

— Ну, так и должно было быть. Ее манера всхлипывать после каждых двух слов и рыдать после каждой строки тоже вызывает у меня усмешку, ну да ладно, не будем. Важно, что нельзя отмахиваться от этой культуры. Наоборот, нужно задумываться, почему такой образ хулигана, бунтаря стал суперпопулярным: Есенин, Высоцкий, Пушкин.

— И на закуску, любимый анекдот?

— Стоят посреди Москвы два человека. Вокруг грязь, мусор, старые дома. А на небе – радуга. После мучительной долгой паузы один из них говорит: «Вот. А на это у них деньги есть».

— Спасибо Вам за беседу, удачи Вам!

— Спасибо и вам удачи!

Беседовал Михаил Дюков (2005), Калининград

Специально для сайта «Классика русского шансона»